「子どものインターネット利用」の原稿/「学童期・思春期メッセージ」第18回編集会議開催報告

コンテンツチームの荻原です。

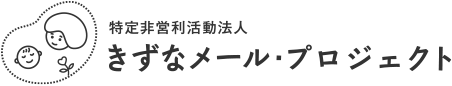

きずなメールは「テキストでつながり続けるセーフティネット」です。2025年1月28日現在、5万9649人の読者の方とつながり続けています。

より長くつながりつづけるために現在、18歳までの「学童期・思春期メッセージ」をブラッシュアップするための編集会議を、オンラインで月1回、開催しています。

第18回の2月11日は、3名の医師と、4名のきずなメールスタッフが参加しました。

この学童期思春期メッセージは、段階を踏んで育てていく原稿です。

現在、第2段階のアップデートが終了しています。

どのような内容が追加されたかは、第13回編集会議開催報告をご参照ください。

今回の会議は、前回に引き続き、SNS、スマホ、ネットに関する原稿についての見直しを行いました。

(前回の検討内容は第17回編集会議開催報告からご覧いただけます)

【コンテンツ担当の思索録】子どものインターネット利用の原稿

前回に引き続き、SNS、スマホ、ネットに関する原稿を検討した今回の編集会議。

子どものインターネット利用において、注意したい点は多岐にわたり、どこかひとつに「学童期思春期のインターネット注意事項」がまとまっているわけではありません。

こども家庭庁のサイトでは、『青少年の安全で安心な社会環境の整備』→『普及啓発リーフレット集』から、保護者に向けたリーフレットがいくつか公開されており、比較的まとまった情報を得ることができました。

しかしこれも、「生徒向け」「児童生徒向け」「保護者からの疑問に答える形」などが混在し、「どの年代でこれを伝えるのがよい」がはっきりと示されているわけではありません。

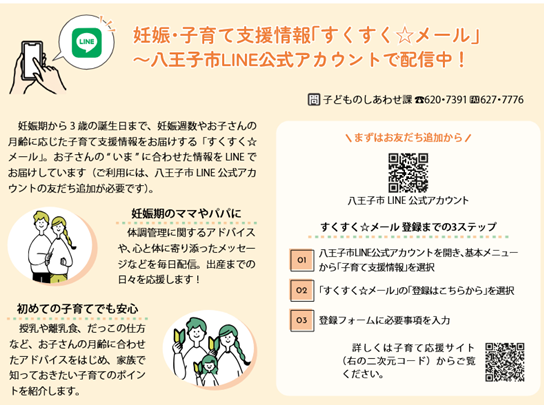

今回、私なりにこれらのリーフレットの情報をひとつの表にまとめる、ということを試みてみました。

異なるパースで描かれた絵を無理やりひとつのパースに押し込めるようなもので、推量で補いながらの作業でしたが、複雑で答えのないものを、複数人数で同じイメージをもって取り組むためには、便宜的にでも地図が必要です。

以下がその表となります。

作成にあたっては、生命の安全教育などでも採用されている、「同じテーマを、発達に合わせた内容で」を少し意識しました。

「安全な環境で」「ルール決め」「長時間利用」のテーマを、年代ごとに適した内容で伝えていくことを軸に、そこには入りきらないものは別立てて作りました。医師からのアドバイスで「SNSの注意点と言っても、友人間or不特定多数に対するものとでは異なる部分もある」という声もあり、ここの分類は非常に難しいと感じています。共通の注意事項もあれば異なるものもあるし、同じ注意事項に従うことで、別々のトラブルを防げる場合もあるなど、明確に構造化するにはもう少し工夫が必要です。

また、今回まとめてみて感じたのは、インターネット利用は注意事項が多すぎて、ついネガティブな内容ばかりになってしまう、ということです。

「きずなメールらしい」寄り添いの姿勢や、ポジティブなトーンを、ここからさらにもう一歩、組み込んでいけたら、納得感の強い内容になるのではと考えています。

答えがないゆえに、どこで完成とするか難しいところですが、少しでも、保護者の方々の安心につながる内容に、そしてそれがお子さんたちの安心・安全につながることを目指して、検討を続けたいと思います。(了)