社会課題に取り組む事業の「利他」とは何か

Another Thai way of life that is still practiced today. That is to offer food to monks and to feed the monks in the morning.

きずなメール・プロジェクトの井上です。

先日、「思いがけず利他」という本を読みました。

本の詳細で書かれていた、

「利他の主体はどこまでも、受け手の側にあるということです。この意味において、私たちは利他的なことを行うことができません」 ――本文より

に、とても納得しました。

* * *

自治体きずなメール事業は、B(きずなメール) to B(自治体) to C(読者) の事業です。ですから、直接支援の事業ではなく、間接支援の事業になります。

間接支援の事業なので、問い合わせに対して返答する場合を除いて、ほとんど読者の方と関わる機会はありません。

では、私たちが行っているのはどのような業務なのか。

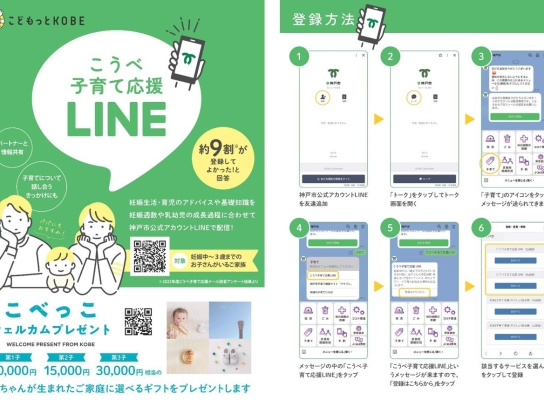

一例を挙げると、団体内で「網の目をつめる」と呼ぶアクションがあります。保健師の方などが母子手帳交付のタイミングで妊婦さんに、きずなメールのチラシを手渡しながら、「この事業はこんな目的で行っていて、こういう場面で役立ちますよ」と一言添えていただいて、可能な限りその場で登録していただくように働きかけることです。

ただ、日々妊婦さんや子育て中の方と接する保健師さんは、とてもお忙しいです。その中で登録案内する一言をお願いするというのは、大変心苦しく感じる瞬間もあるのですが、事業に寄せられる読者からの声を読むと、案内の必要を感じます。同時に、現場の保健師さんが、このアクションを負担なくできる方法も模索しています。

こうして読者になった方から、こんな感想をいただいています。

「どうしたら良いか悩んでいることに対して、ちょうど良いタイミングで悩みに対する情報が送信されて本当にありがたい。」

「メールが届くだけなのに不思議と孤独感が和らぎ心強かったです。」

「夜中の授乳の時や、1人心細い思いをしている時にメールを読み返したりして、不安な気持ちが晴れることもあり救われました。」

「生後9ヶ月で登録したので、一番不安が多かった生後すぐから登録しておけば良かったと思った。」

きずなメール事業の特性は、読者が日々のメッセージを受け取り続けている中で、メッセージがどのように日々の生活に寄り添っていたかが、「ある時点でわかる」、という点です。

美味しかったとか、楽しかったとか、快適だったとか、その時点での効果としては得にくい事業です。1回の体験で瞬間的にこの事業が役立つと実感してもらうことは難しいからこそ、役立つポイントの説明が重要になってきます。

* * *

本の中に、「利他と利己のパラドクス」、という項があります。

一番、印象的でした。

利他が起動するのは、「与えるとき」ではなく「受け取るとき」と書いてあります。「受け取るとき」とは、つまり受け手が相手の行為を「利他」として認識するのは、その言葉や行為のありがたさに気づいたときであり、発信と受信の間には長いタイムラグがあります。

つまり、「与えることによって利他を生み出す」のではなく、「受け取ることで利他を生み出す」、という事です。

きずなメール事業の対象である、妊婦さんやそのご家族、乳幼児を育てる養育者の方々に、きずなメール事業の日々のメッセージ配信で情報が得られるようにと登録を勧めることと、この事業が本当に役立った/役に立たなかった、と読者が感じることは別ということです。

こうも書かれています。

―――自分の行為が利他的であるかは、不確かな未来によって規定されています。自分の行為の結果を所有することはできず、利他は事後的なものとして起動します。

つまり発信者にとって、利他は未来からやってくる。行為をなした時点では、それが利他なのか否かは、まだわからない。大切なことは、その行為がポジティブに受け取られることであり、発信者を利他の主体にするのは、どこまでも受け手の側であるということです。この意味において、私たちは利他的なことを行うことができない。―――

人の役立つようにととった行動も、誰しもそれが利他となるようにコントロールはできないということです。

では、自分の仕事としてみたときに、すべてを偶然性に頼って良いのか。偶然の出来事をただ待っていればよいのか。

しかし、偶然は偶然には起きないのです。

「他力」としか言いようのない「力」が働いてきます。では「他力本願」とはすべてを仏にゆだねてゴロゴロしていればよいのか、そうではない。大切なのは、地力の限りを尽くすこと。

有限なる人間には、どうすることもできない次元が存在する。そのことを深く認識した時「他力」が働く。偶然そのものをコントロールすることはできないが、その分できることは、偶然が宿る器になること。

* * *

本のタイトルのように、その「利他」はその行為を行った本人にとって「思いがけないタイミングで利他となる」のだ、ということを感じます。

その、未来に起こるかもしれない「偶然」が起こるように努めるためには、やはり読者の方に日々届けるメッセージを、またその届け方を、丁寧に丁寧に磨いていくことがその「偶然」を呼び寄せる事となるのだと思います。

答えが出ない問いではありますが、どのように業務に臨むのか、という点で新しい視点を得ることができました。(了)