夫婦間の景色のズレは、母親側の「情報の優位性」にあった!? 父親の自発的な動きを生む鍵とは

こんにちは、きずなメール・プロジェクトの井上です。

私が初めて子どもを出産した時、毎日が手探り状態でした。

あれから10年以上が経ち、日々やっていたこと一つ一つを明確には思い出せませんが、とにかく目が回るように忙しかったことだけは覚えています。

その忙しさの原因はなんだったのか。AIに聞いてみると以下のようなことを示されました。

確かにあの当時、あっという間に過ぎる1日を過ごしていました。

【名もなき育児・家事タスク】

・授乳→おむつ替え→着替え→寝かしつけなど連続的なケア

・おむつの残り枚数、粉ミルクの残量など日常の物品・消耗品の在庫管理

・予防接種の予約・受診、乳幼児健診、行政手続きなどの期限を伴うスケジュール管理。

・ベビーカーでの移動経路、授乳室やおむつ替え台の有無など、外出時バリアフリー情報の事前把握。

**************

きずなメールを活用中の自治体で行われた読者アンケートには、きずなメールを講読しての感想のほか、子どもが生まれた後の夫婦の関係性に関する声が届くこともあります。

■予防接種の予約、離乳食の進み具合、子どもの体調管理。母親の私がやらなきゃいけないことばかり。

■夫が子育ての情報収集に協力的でない。

■コロナ渦で両親学級もなく、立ち合い出産もできず、夫婦で子育てのペースを形作るタイミングを失ってしまった。

【体験談】心理的負荷から解放されたかった3時間

Small movie theater

読者からの声を読みながら思い出すことがあります。

これは私自身の経験ですが子どもが生後半年頃、「映画館に1人で行きたい」と夫に頼んだところ、

「無理して映画館に行かなくても、後でDVDでゆっくり観たらいいんじゃない?」

という返事がかえってきました。

夫は外に仕事に出ているし、家で子どもと息詰まることもあまりなく、私の切羽詰まった感じが届いていなかったのかもしれません。

数年経って気が付きましたが、私が本当に求めていたのは、単なる映画鑑賞ではなかったように感じます。

それは、「今日の天気ならば買い物は抱っこ紐かベビーカーどちらが良いか、そのスーパーは近いか、エレベーターはあるか…」といった、絶え間ない情報収集と状況チェックから解放された時間が欲しかったのではないかと思います。

あの時、1人になりたい気持ちを言語化して伝えることができていたら良かったのに、とも思いました。

育児に伴う心理的・情報的なプレッシャーは母親が自動的に負いやすく、この負荷の存在自体が父親に「情報として」伝わっていないため、夫婦間の景色のズレにつながってしまうのだと感じました。

父親が「自発的に動きにくい」のはなぜ

話は読者から寄せられた声に戻ります。

子どもと過ごす時間が多い母親は、必然的に子どもに関する多くの情報を得ることになります。

「夫が自発的に動いてくれない」という状況は、母親側の「情報の優位性」と、父親側の「情報の不足」という差から生まれると考えられるのではないでしょうか。

【母親側】

情報の優位性:

妊娠・出産に伴う身体的および精神的変化、離乳食の進捗、予防接種の予約など、情報を日常的にアップデートできる。

意識: 言わなくてもわかってほしい

【父親側】

情報の不足:

母親の妊娠・出産に伴う変化は当事者ではないため100%理解は難しい。

「日常の育児や生活を回すために必要なタスクは何なのか」という情報を、時間の制約もありキャッチアップできない。

意識: 何をしたらいいか分からない

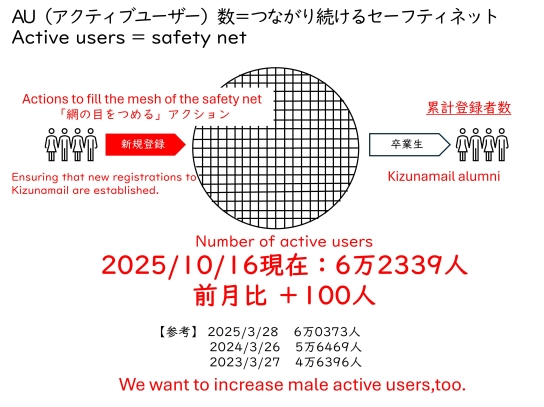

自発的に動きにくい父親に情報が届く「きずなメール」の活用

きずなメールは、その都度調べなくても、子どもの成長に合わせた情報が自動的に届くため、情報不足を埋めるツールとして活用することができます。

また、「今日のメールに『産後●月頃は●●になる』って書いてあったよ。ちょっと心配なことある?」のように、会話のきっかけにもなります。

きずなメールには、父親だけでなく母親も初めて知るような産後のからだの状態(悪露、尿もれ、子宮脱など)についても書かれています。

メッセージの内容が、夫婦間の共通言語となり、母親の体調や子どもの成長に伴う心理的な側面を父親が自主的に気遣うきっかけになります。

共通の情報源を持つことが Gender equality につながる

私たちNPO 法人きずなメール・プロジェクトは、2025年9月に東京都港区と「きずなメール基金を活用した、子育てにおけるGender equality推進のための連携協定」を締結しました。

これは、きずなメールが母親だけでなく父親も読者であることを大前提としています。

互いの意識を言語化するための共通の情報源を持つことが、母親・父親の孤立を防ぎ、ともに子どもの育ちを支えることで、「子育てにおけるGender equality(ジェンダー平等)」及び「子どもの最善の利益」の実現に結びつくと考えます。

きずなメールを届けることが夫婦のコミュニケーションを生み出すきっかけとなることを目指し、今後も活動していきます。(了)