国が推進する「母子保健DX」の本質と、現場のリアル課題

国が推進する母子保健DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が、いよいよ本格的になってきました。

「電子版母子健康手帳」の普及は、妊婦さんや子育て世帯の負担を減らすだけでなく、支援者の働き方をも大きく変える可能性を秘めています。

この大きな変革を前に、私たちNPO法人として何ができるのか。先日、このテーマについて団体内で話し合う機会を設けました。その中で見えてきた、現場からのリアルな声と課題を共有したいと思います。

なぜ今、「母子保健DX」が必要なのか

これまで、母子保健の記録はすべて紙の母子健康手帳に集約されていました。このアナログな仕組みは、当事者である保護者の方々はもちろん、支援のハブとなっている行政にとっても大きな課題でした。

1. アナログ業務の負担

住民は健診の際に、紙の問診票と母子手帳に記載する必要がありました。行政や産婦人科などの医療機関では、住民が記入した紙の問診票を一つひとつ手でシステムに入力する作業が発生していました。これは時間も労力もかかるだけでなく、転記ミスの原因にもなっていました。

2. 情報共有の壁

自治体間や医療機関の間で住民情報は共有化されていません。このため、妊婦さんが転居や里帰り出産などで、住民票登録地以外やかかりつけ医以外で支援を受けようとした際に、それまでの情報がスムーズに引き継がれない状況でした。これは、住民が安心して支援を受けられない原因や、ニーズに応じた必要な支援にスムーズにつながらない原因にもなっていました。

これらの課題を解決し、より効率的で、より質の高い支援を届けるために、DXが推進されることとなりました。

DXがもたらす変化

デジタル化によって、支援者の業務は効率化され、支援の質も向上します。

1. 業務の効率化

健診票や申請書がデジタル化されれば、紙の書類を基にした手入力作業が削減されます。これにより、発送業務などもデジタルで完結できるようになります。また、紙の母子健康手帳の場合は、紙の容量しか情報を掲載することができませんでしたが、アプリを活用することで多くの最新の情報を届けることが可能になります。

2. 質の高い支援へのシフト

DXによってアナログな事務作業が減ることで、これまで書類作成に追われていた時間を、本当に支援を必要とする方への相談対応や個別ケアに充てることができます。また、自治体間や医療機関で情報が共有化されることで、ニーズに応じて必要な支援にスムーズにつなぐことが可能になります。

さらに、蓄積されたデータは、地域全体の母子保健ニーズを把握する重要な情報源となります。データを分析することで、「この地域は予防接種率が低い」「特定の相談が多い」といった傾向が見えてきて、より効果的な支援策を考えることができるようになります。

私たちが考えていること

どれだけ優れたシステムを導入しても、それが住民に使われなければ意味がありません。デジタル機器に不慣れな方、スマートフォンを持たない方、個人情報漏洩の不安から利用を拒否される方など、すべての人がデジタルの恩恵を受けられるわけではないという課題も存在します。

この激動の変革期、事務を担当する保健師さんやアプリ担当者の皆さんは、国の指令に対応するため必死に奮闘されています。弊団体にも2年ほど前から「住民のアプリ利用率を上げるには?」「住民に届くプッシュ型の情報発信について力を貸してほしい」といった住民とのつながり方についての具体的なご相談が多く寄せられるようになりました。

相談に対応するたびに、行政と住民との「橋渡し役」として何ができるのかを考えてきました。

団体内でのリアルな懸念点

団体内での話し合いでは、次のような期待と不安が再認識されました。

- 「保護者が変わる(離婚、死別、虐待等による養育者の変更等)際の適切な情報共有」

- 「マイナンバーカード普及率の問題」

- 「住民の利便性が本当に上がるのか?」

- 「国民にこの動きが十分に知らされていないのは何故か?」

- 「自治体によっては情報の集約化・一元化に重きを置くあまり、住民にとって使い勝手の悪いポータルサイトやアプリになり、結果的に行政の情報が届かない原因になるのではないか」

DX化で安心して子育てができる環境が整うことへの期待がある一方で、国民に寄り添った検討や啓発がまだ不十分であり、国が推進するDXが形になるのか不安感も再認識されました。これらの意見は、当事者に最も近い私たちだからこそ見えてくるものです。

提案担当の私が思うこと

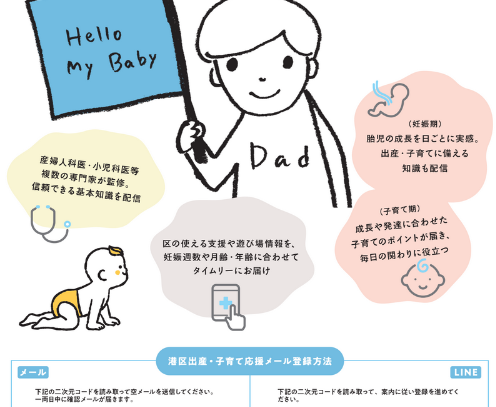

団体設立当初から、私たちは行政文書を「住民に伝わりやすいやさしい言葉」に変換し、医師監修の医学情報と組み合わせることで、「妊娠・出産・育児を支える行政情報付き医学情報原稿」を届けてきました。

さらに、保育士や社会福祉士であり、編集者の経験を持つ団体の松本とコンテンツグループが、「あなたは一人じゃない、頼るところがまわりにたくさんある」という寄り添いのメッセージを添えることで、孤独な子育てを予防してきました。

妊娠期から18歳の子育て期を支える「きずなメール」コンテンツを活用し、自治体と協働で「情報発信」「育児不安解消」「ソーシャルキャピタルの醸成」を一体的に行ってきた法人は例がなく、この局面でも貢献できればと思っています。

このDX化の波にのまれることなく、私たちが長年培ってきた「コンテンツ」を最大限に活かし、チャンスに変えていきたいと考えています。

「プッシュ型の情報発信による妊娠期から18歳までの子育て世帯のセーフティネット」として機能させてきた活動の報告をイベントで紹介しています。イベント情報はx・ブログ・メールニュースでご案内しています。

是非フォローをお願いします!

https://x.com/kizunamail_p